검색결과 리스트

Duke에 해당되는 글 10건

- 2008.05.19 대학원 연구실

- 2008.05.09 요즘 내 뒷 모습 2

- 2008.04.12 티벳과 중국의 대결? 미국과 중국의 대결? 3

- 2008.04.05 PhD Comics "동시대 대학의 건축양식"

- 2008.03.23 NCAA 농구 유망주들의 산실 "McDonald's All-American Team"

- 2008.03.21 "3월의 광란" NCAA 농구 토너먼트

- 2007.11.14 타임즈의 세계 대학 랭킹 발표 2

- 2007.10.21 버마 혹은 미얀마 사태 항의 시위 at DUKE

- 2007.08.28 개강! Michael Hardt's Contemporary European Thoughts

- 2006.11.30 Sadistic ? Too vulnerable.

글

대학원 연구실

대학원 연구실: 핸드폰 촬영

East Campus 로 이사를 온 후로는 그나마도 발길이 뜸해진 곳이지만, 1년을 떠나있을 것을 생각하니 뭔가 정겨운 구석이 있는 것도 같아서 찍어본 사진이다.

창문은 맘에 드는데, 건물 꼭대기를 개조한 연구실이어서, 에어컨 히터 돌아가는 소리가 좀 심하다.

West Campus 에서 이사오면서 인류학과 대학원 연구실은 문학프로그램 대학원생들과 함께 쓰게 되었다.

원래 인류학 하는 사람들이 "필드" 중심이어선지 혹은 개인주의적인 탓인지, 아니면 인구학적으로 소수여서 인지 마치 인류학과 대학원생들이 세를 사는 꼴이다. 문학프로그램 대학원생들은 거의 살림하다 시피 머무르는 반면, 인류학과 대학원생들은 자기 "월급 영수증" 챙겨갈때나 찾을 때가 많다.

이 연구실은 건물내 매우 특수한 영역처럼 관리되고 있다.

무엇보다 보안 시스템이 "뭔가 있어"보이는데,

건물 엘리베이터 안에서 학생증 카드를 그어 인류학 혹은 문학프로그램 대학원생임을 확인 받아야만 3층 버튼이 눌린다.

1년 후에 돌아오면 다시 자리 배정을 받겠지만, 어쨌든 그때는 자주 찾을 곳이니 기억하는 셈치고 남겨둔다.

설정

트랙백

댓글

글

요즘 내 뒷 모습

지난 일요일 사회학과 손박과 모두들 떠난 캠퍼스를 돌아다니며 사진을 찍었다.

그때 도촬 당한 것인데, 내 뒤통수가 저리 생겼는지 몰랐다.

머리가 많이 자라긴 했구나.

하긴 생애 가장 오랬동안 안자른 머리 카락이니.

곧 한국에서 가위질을 (당)하게 되겠지만.

설정

트랙백

댓글

글

티벳과 중국의 대결? 미국과 중국의 대결?

그렇게 행사장 밖에서 뻘쭘히 서 문지기를 하던 중, 학교 신문을 보니 일면에 대문짝만하게 난 기사가 시선을 붙잡았다. 그 기사에 따르면, 학교에서 티벳투쟁 지지시위가 있었는데, 그 시위장에 80여명의 중국 유학생들이 나타나서 양측의 구호와 함성으로 행사자체가 아수라장이 되었다는 내용이었다.

"하나의 중국 하나의 세계", "티벳은 중국의 일부다" 등등의 구호가 적힌 피켓을 들고 중국국가를 티벳을 지지하는 학교 인권운동 단체를 향해 불렀다는데 학교 경찰이 만일에 대비해 출동하고, 학교 학생과담당 교수들도 출동하는 "사태"였다고 한다.

그동안 유투브, 중국 인터넷등들에 티벳사태에 "분개하는" 젊은 중국인들의 격한 움직임에 대해 들어왔지만, 그것이 미국의 한 대학에 까지 옮겨오게 될지는 몰랐다.

나중에 사회학과 대학원생에 들어보니 학교신문에 실린 오성기를 들고 소리치는 모습의 중국인이 자기 동기여서 자기도 현장에 있었다는데, 그 "쪽수"에 모두가 압도당할 수 밖에 없었다고 한다.

그날 "친 중국 시위"는 티벳관련 학내 시위가 있다는 정보를 입수한 듀크 중국인 학생회가 긴급 회의를 밤에 소집에서 조직되었다는데, 심지어 근처 NCSU 에 다닌다는 중국인 유학생들까지 참여했다니 중국인들이 티벳문제를 바라보는 시선이 얼마나 "전투적"인가를 확인 할 수 있었다.

결국 티벳 인권 문제는 밀려나고, 친 티벳 시위를 준비한 "미국인" 학생들과 "중국인" 학생들간의 설전이 주가된 신문기사가 되고 말았는데, 중국 유학생들의 정치적 의사는 그렇다 치더라도, 미국과 중국의 대립으로 몰고가는 신문기사는 조금 거슬리는 것이었다. 심지어는 "오늘의 한마디"로 따로 실려있기 까지 했는데...

" God Bless America" 라고 내(주-미국인 학생)가 말하자 중국인 학생들은 야유를 했다.

"자유와 정의를 모두에게"라고 소리치자, 중국학생들은 "거짓말 쟁이"라고 소리쳤다.

사실 미국에 대한 일반적인 평가라면 나도 고개를 끄덕이겠는데,

기사 맥락에서는 미국내에서 미국 대학을 다니는 중국 유학생들이 미국을 무시한다는 내러티브로 읽히고도 남음이 있었다.

전형적인 미국적 시각이랄까? 갑자기 티벳 사태에 대한 미국인들의 "지나친 관심"에 의구심이 들정도인데....

올 한해 미국내 "반중감정"은 치솟을 데로 치솟아 있는 것은 사실이다. 장난감 사태부터 중국산 식료품 그리고 이젠 티벳까지...

그런 사태에 고소해 하는 한국인들도 어이없긴 마찬가지지만, 그렇다고 티벳사태를 국가주의적으로만 바라보는 중국의 젊은이들 앞에서도 기겁을 하게되니 정말 요즘은 만사가 몹시 복잡하다..

** 동영상을 보니 내 지도교수도 나오고, 내가 언급한 사회학과 한국인 대학원생도 나온다...ㅋㅋ

설정

트랙백

댓글

글

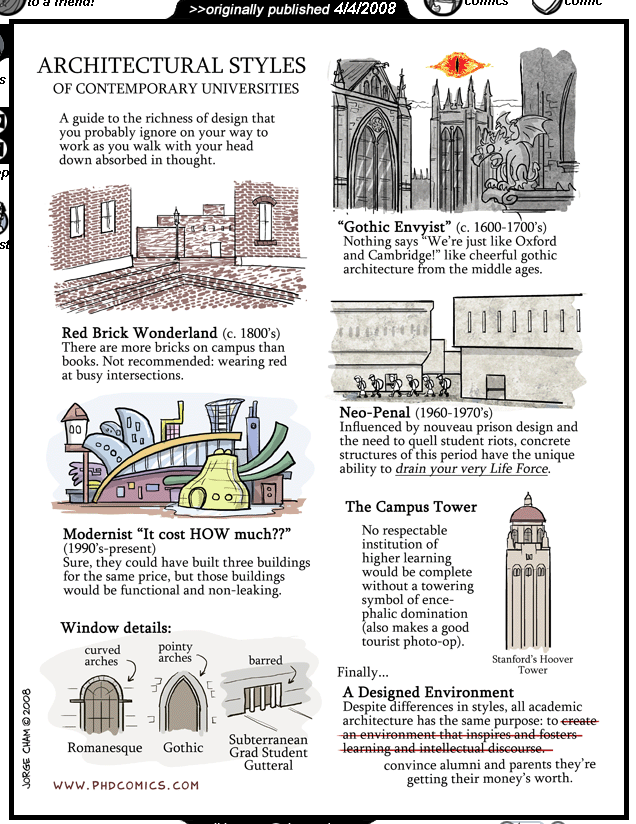

PhD Comics "동시대 대학의 건축양식"

출처: http://www.phdcomics.com/comics.php?f=999 (내가 RSS 로 구독하는 유일한 만화다)

미국 대학의 입시가 끝나는 요즈음에 연례행사로는 입학예정 학생들의 부모들이 캠퍼스 튜어를 하거나, 재학생 할머니 할아버지 (미국 대학생들의 주요 "부수입"원)들 초청 행사를 하거나, 미국 대학의 최대 기부자들이랄 수 있는 "총동창회" 행사가 열린다.

날씨가 변덕 스러워서 봄 꽃이 견뎌내기 힘든데,

매일같이 꽃밭에는 보기만 해도 한송이에 몇만원은 훌쩍 넘을 것 같은 꽃들이 심어졌다 뽑혔다를 반복한다.

어쨌든 미국 대학들의 유난스런 이 "고객맞이" 단장 행사는, 결국 "동창생들과 부모들이 자신들의 돈을 가치있게 쓰고 있다고 확신시키기 위한 것"임에는 틀림 없는 듯.

어제 신문에 학내 기숙사 개보수 문제로 3-4학년 학생들의 상당수가 "Gothic Wonderland" 에서 살아 볼 기회가 박탈된데 대한 불만 섞인 글이 있었다. 그 글을 쓴 여학생 왈 자기가 "이런 상황에 있는 것은 그렇다 치더라도 내 자식들에겐 보다 나는 캠퍼스를 경험하게 해주고 싶다"던데, 대학 캠퍼스가 만들어내는 어떤 "특권"의식을 벌써부터 자기 자식들에게 물려줄 생각을 하는 것이 그저 "아름다운 모교사랑"으로만 보이지 않아 씁쓸해졌던 듯.

듀크는 정말 전형적인 Gothic Envyist 양식이다. 정확히는 Gothic Envyist Envyist 양식이랄까?

유럽풍의 대학에 자신의 이름을 너무나 붙이고 싶었던 담배재벌의 소망이 만들어낸 캠퍼스니 말이다.

요즘 처럼 비바람이 자주 몰아칠때는 "호그와트 마법학교"다니는 것 같은 느낌이 들 정돈데,

학교 건축물이 부리는 "마법"의 효과가 미국에서는 제법 쏠쏠한듯.

설정

트랙백

댓글

글

NCAA 농구 유망주들의 산실 "McDonald's All-American Team"

뉴욕타임즈를 살펴보다가 스포츠 섹션에서 듀크의 충격적 패배에 대한 기사를 읽었다.

부잣집이 망하는 꼴은 역시 호사가들의 더없는 먹잇감임에 틀림 없어 보였는데,

대뜸 기사 첫머리에, 이런 구절이 있었다.

"마운터니어 (웨스트 버지니아 팀 이름)가 8명의 McDonald's All-Americans을 가진 팀을 무찔렀다는 이야기를 들은, 알렉잰더(최고 득점)는 깜짝 놀란 듯 했다....토요일 경기의 거의 모든 블루 데블(듀크 팀 이름) 선수들은 고등학교 All-American이었다. 마운터니어는 한명도 없었다."

대충 감으론 듀크선수들이 고등학교 유망주로 구성된 반면 웨스트 버지니아는 "무명의" 선수들이 주축이었다는 것은 알겠는데 도대체 맥도날드의 올 어메리칸은 무엇일까 하고 찾아 보니 이게 1977년 이래 미국 대학농구의 전력을 점치는 바로미터로 기능해 왔다는 사실을 알게 됐다.

미국 아이들을 "슈퍼사이즈"로 만들어 온 맥도날드가 왜 미식축구도 아닌 농구에 관심을 가졌을까 궁금할 법도 한데, 매출과 명성을 한꺼번에 "슈퍼사이즈"로 만드는데는 유효한 것이 아니었을까 싶다. NCAA 대학농구는 뭔가 "지성있는" 스포츠맨 (B학점이 안되던가 하면 그해 경기 출전이 금지된다)이란 이미지가 강력하니까.

이유야 어떻든 확실한 것은 이 프로모션 덕택에 보다 많은 아이들이 맥도날드에 장난감 받으러 가자고 부모를 졸라대며 비만과 당뇨병의 미래를 만들어갈지도 모른다는 것일 테다.

각설하고, 이 McDonald's All-American Team 은 매년 미국 고등학교 농구선수중에 가장 뛰어난 선수들을 한해의 고교리그가 끝나는 시점에 선발하여 구성된다. 이른바 전미 고교 농구 올스타 팀이라고 불러도 될 만 하다. 당연 NBA와 NCAA의 농구 스카우터들의 "모시기 경쟁"이 펼쳐지는데, 이 맥도날드 올 어메리칸 팀에 선발된 유망주들이 이 미국 농구사에 이름을 남기는 선수들이 되었던 것은 우연이 아니다.

McDonald's All-American 공식 사이트의 "동창생" 소개 페이지

이 팀을 거쳐간 역대 선수들로는 Gerald Wallace, Baron Davis, Kevin Durant, Kobe Bryant, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Chris Webber, Magic Johnson, Grant Hill, Paul Pierce, LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Garnett, Amare Stoudemire, Jason Kidd, Dwight Howard (위키피디아에서 복사)가 있단다.

나는 역시 급작스런 농구 팬이어서 마이클 조던, 샤킬 오닐, 코비 브라언트, 매직 존슨 정도 밖에 모르겠는데, 그나마 내가 아는 NBA스타가 다 이 맥도날드 올 어메리칸을 거쳐갔다는 사실이 일단 이 프로모션의 위력을 감지하게 한다.

재밌는 사실은 1977년 처음 맥도날드 올 어메리칸 선정이 시작된 이후로 "All-American"이 한명도 없는 팀이 NCAA 리그 우승을 차지한 것은 단 두차례 (1978년 켄터키, 2002년 메릴랜드) 밖에 없다는 사실이다.

"공포의 외인구단"은 근 30년동안 두번밖에 미국 대학 농구사에 등장하지 못 한 것이다.

"All-American"에 선정된 고교 유망주들도 자신의 "보다 나은" 미래를 보장 받기 위해서는 역대 NCAA 전력이 화려한 대학으로 가길 선호하게 되고, 유명한 코치가 있는 팀으로 가길 원하게 되니 NCAA 농구 리그의 "빈익빈 부익부"의 구조는 쉽게 전복될 성질의 것이 아니다.

하지만 듀크를 "무찌른" 웨스트 버지니아의 사례에서 보듯 "외인구단"의 돌풍은 항상 NCAA 전국 토너먼트에 팬들을 불러 모으는 "짜릿함"과 "경제성"을 가져오기에 역설적이지만 반드시 필요한 부분이다. 따라서 이른바 Sweet Sixteen 이라고 불리우는 8강에 오른 무명의 팀에 언론의 집중 조명이 시작된다.

올해 McDonald's All American 은 이미 선정되었다. 고등학교가 한두개가 아니다 보니 동부와 서부로 나누어 뽑아 이른바 "올스타전"을 치루는 모양이다. 각 고교 유망주의 지원 대학정보도 벌써 나와있는데, 살펴보니 역시 올해의 강력한 우승후보 UNC Chapel Hill 의 Tar Heel와 UCLA를 지원한 선수들이 많다. 듀크는 겨우 한명의 선수를 확보하는데 그친 듯. 하긴 8명 가지고도 8강에 못 올라갔으니.......

보통 NBA로 가고자 하는 선수들이 대학 2,3 학년때 "승부"를 보고 학교 중퇴 후 NBA Draft 에 뛰어드는 것이 이 유망주들의 일반적 "라이프 사이클"임을 생각하면, 이 전력 보강은 2010-2011년에 절정에 다다를 것 같다.

한국의 경우 "청소년 대표팀"으로 주로 유망주들을 국가적으로 관리하는 것이 일반적이라고 보면, 미국의 맥도날드가 "선점한" 이 독특한 "All-American" 팀 선발권은 역시 이게 신자유주의의 본산 미국이라고 밖에 할 말이 없는 것 같다.

맥도날드로 나를 이끈 뉴욕타임즈의 기사는 이렇게 끝맺음을 하고 있었다.

"리포터가 떠나려 할 때, 후보선수 Cam Toroughman 은 듀크의 포인트 가드 Greg Paulus (주- 2005년 McDonald's All-American)가 여덟명의 McDonald's All-American중에 한명인지 아닌지 물었다. 그렇다고 하자, Toroughman이 말했다: 말도 안돼! 농담이지요?

농담 아니다. 그리고, 대학농구의 오프시즌의 남은 기간동안, Toroughman같은 무명선수들은 한때-막강했던 듀크를 놀림감으로 삼을 것이다."

** 추가 **

급하게 쓰다 보니 DUKE 농구팀 역사의 자랑 Grant Hill 이 McDonald's All American 이었다는 사실을 빠뜨렸다. 그 덕택에 DUKE는 1990년대 2년 연속 NCAA 참피온 쉽을 거머쥐는 학교가 되었고, 말 그대로 "전국적 명성"을 얻게 되었다. 한가지 Grant Hill 에 관련해서 재밌는 개인사는, Grant Hill 이 맥도날드 올 어매리칸에 뽑히고 난 후, 그의 어머니는 Georgetown 을 아버지는 UNC Chapel Hill 에 가길 원했는데, 그 두 의견 사이에서 "중립적인" 입장을 가지던 Grant Hill 이 택한 것이 바로 Duke 대학이었다고 한다. 정확히 절반은 아니지만, 어쨌든 듀크가 조지 타운과 UNC의 사이에 있는 것은 맞다. ^^

설정

트랙백

댓글

글

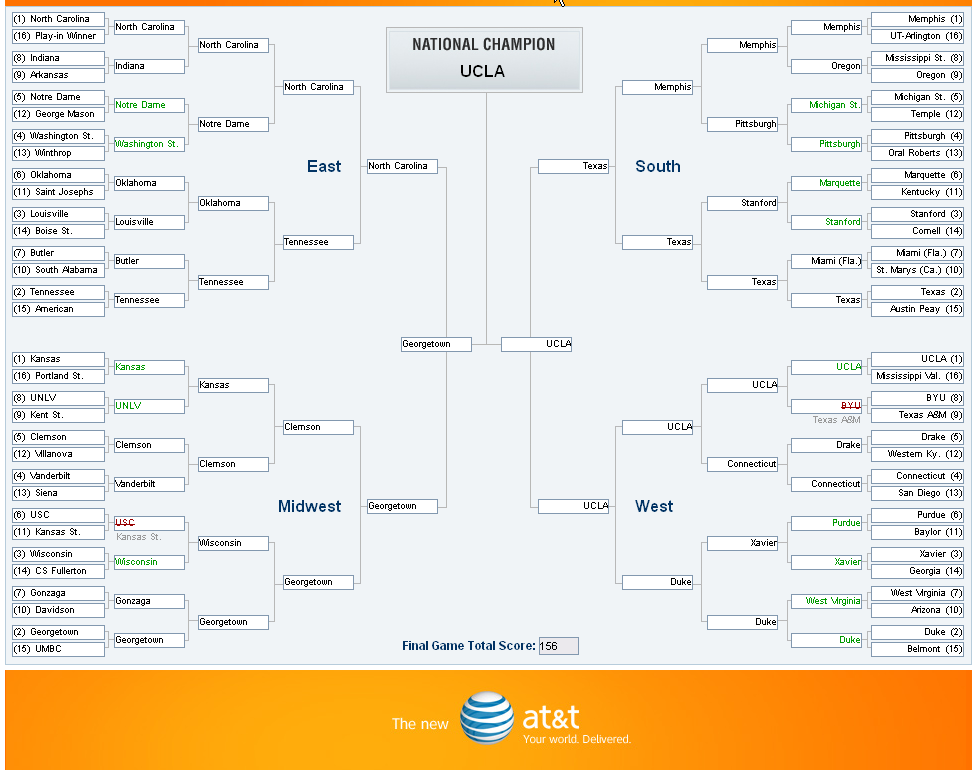

"3월의 광란" NCAA 농구 토너먼트

NCAA 3월 25일자 Bracket: Sweet Sixteen 결정!

오늘 부터 미국 전역의 대학들이 이른바 3월의 광란( March Maddness ) 라고 불리우는 NCAA 남자 농구 토너먼트에 들어간다. 미전역의 리그 예선을 통과한 64개 대학이 경기를 펼쳐 최종 승자를 가리기 때문에 이때만 되면, 미국의 대학에서는 교수 학생 할 것 없이 예상 대진표를 서로 교환하고 내기 돈을 건다. 모든 언론사도 자체 bracket 페이지를 만들어 경품을 걸거나 "작성 팁"을 제공하고, 방송에서는 심지어 통계학자, 수학자들이 참여하는 승률 예측 논의까지 펼쳐진다.

NCAA의 가장 강력한 팀들이 모인 지구 예선은 ACC (대서양 리그)로 알려져 있고, 이른바 전통의 강자들로는 마이클 조던이 다녔던 UNC, 그곳에서 30분도 안떨어져 있는 DUKE, 그리고 캘리포니아의 UCLA등을 뽑는데 대체로 동의한다. 한해의 대학 스포츠 "농사"를 가름하는 이 "광란"은 대학스포츠 특유의 "의외의 변수"가 항상 등장하기 때문에, 일부에서는 NBA보다 더 흥미진진하다고들 하는데, 지구 1위를 했던 팀이 NCAA 본선 에서는 어처구니 없이 패배하는 일도 많고 "듣도 보도 못한" 대학의 팀들이 선전을 하기도 하기 때문이다.

작년이었던가? 제 작년이었던가 리그 예선 전승을 구가하던 DUKE가 어이없이 패배함으로써 학교 전체가 허탈함으로 가득 찼던 적도 있다. DUKE 신입생들의 상당수는 이 농구 때문에 대학을 선택했다고 자신있게 말하기도 하는데, 가을 부터 시즌 티켓을 얻기 위해 몇날 며칠을 텐트치며 밤을 지새우기도 하고, 라이벌 UNC와의 경기가 있는 날이면 동네 자체가 들썩거리고, 경기에서 승리하면 나무로 만든 벤치를 불태우는 의식을 치루기도 한다(매년 소방서와 실갱이를 벌이지만 이때문에 방송중계헬기가 경기 후 항상 학교에 뜬다). 어느 학부생 말로는 이 농구와 관련된 듀크의 "광란"이 자신들이 다른 사립대학교 애들 보다 "쿨"하다는 증표라나 뭐라나...

어떻든 대학 농구와 관련된 이 "3월의 광란"은 한해를 정리하는 봄학기말과 맞물려 과히 미국 대학만의 독특한 의례라고 말해도 될 듯 싶다.

올해의 NCAA 토너먼트를 한층 더 흥미롭게 만드는 것이 있다면, 그것은 올해 미국 대선에 예비 후보로 뛰고 있는 정치인들이 자신들의 Bracket 을 공식적으로 내놓았다는 점이다. 거의 대부분의 신문들이 이 Bracket 를 통해 또 각 후보자들의 정치적 성향과 미래 예측능력을 평가하고 있다. 오바마는 이미 자신이 직접 사인한 Bracket을 공개했고, 맥케인은 경기 시작과 더불어 내놓을 것이라고 예고하고 있다. 젊은 유권자들에게 어필하기 위한 더 없이 좋은 소재로 이용하고 있는 셈인데, 재밌는 것은 민주당과 오바마와 공화당 맥케인(공식 Bracket 은 아직 안나왔지만) 모두 UNC 채플힐을 최종 우승 대학으로 뽑았다는 것이다.

올해의 전력상 ACC의 챔피온쉽을 거머쥔 UNC가 NCAA도 우승할 것이라고 예상하는 것은 그리 어려운 예측이 아니다. 한데도 NCAA 매니아들에겐 두 후보의 "예측능력"을 벌써 부터 가쉽거리로 분석하고 있다. 우승은 그렇다 치더라도 32강 부터 Bracket 의 정확도는 측정되기 시작되니 말이다. 이 내용을 보도한 CNN의 간판 앵커 Wolf Blitzer 의 Bracket은 두후보와는 달리 "의외의 변수"에 주목해, Tennesse 와 DUKE가 결승전에서 맞붙어 Tennesse 가 우승할 것이라는 나름의 예측을 선보였다. 그의 논리에 따르면 두 학교가 미국 최고의 코치들을 가지고 있기 때문이라는데, 미국 정치에서 "Strong Leader"라는 항목의 여론조사가 이른바 "본선경쟁력"을 가름하는데 가장 결정적인 것 처럼, 대학 농구도 "강력하고 뛰어난" 코치에 주목한 것 같다. 결과는 두고 볼 일이다. 사실 이번 시즌 DUKE는 역대 최악의 전력이라고 평가 받고 있는 중이라 16강이나 정말 잘해서 4강만 가도 성공한 것이라는 학내 평가가 자자한 터라, 얼마간의 "운"이 없다면 결승까지 가기란 어려울 듯 하다. 시즌 마지막 경기에서 UNC에 허무하게 무너진 전력도 있고, ACC 토너먼트 4강에서는 싸우스 캐롤라이나의 복병, Clemson 에 또 처참한 패배를 한 터이다.

농구팬이 아닌 나마저 NCAA에 빠져드는 것을 보면, 미국 사회에서 NCAA 토너먼트가 가지는 "재미"와 "광란"은 쉽사리 비켜가기가 쉽지 않은 것 같다. 사실 대학 총장 보다 더 연봉을 많이 받는 것으로 알려진 Coach K 같은 사람이 있는 DUKE에서, 대학 스포츠에 천문학적인 예산을 퍼붓는 요즘의 미국 대학들의 풍토에서 어쩌면 자연스러운 결과일 수도 있을 듯.

30분 후에 DUKE는 Belmont 와 첫 예선을 치룬다.

Barak Obama 의 Bracket

* 업데이트:

듀크가 정말 어렵게 Belmont 를 1점차로 이겼다. 경기 보는게 살떨려서 죽는 줄 알았다.

20일 현재, 내 브래킷에서 두팀이 탈락하는 바람에 대학원 브래킷 경쟁 사이트에서 공동 19위에 랭크중이다.

BYU가 떨어진 것은 그렇다 치는데, USC가 Kansas State 에 져버렸다. 스탠포드와 코넬이 경기해서 스탠포드가 이긴 것은 농구는 둘다 마이너 팀들 임에도 재밌는 부분인 듯.

매일 밤 상단의 대진표를 업데이트 하기로 했다. 내 브래킷은 띠엄띠엄 업데이트하고..

* 업데이트 II:

끝내 듀크 탈락! 하필이면 토요일 낮에 학교가려던 차에 경기를 중계하는 바람에 눌러 앉아 봤는데, 후반전에서 졸전을 펼쳐 역전패를 당하고 말았다. 적어도 NCAA에서 기본 "가락"을 보여주기 위해서는 "Sweet 16"라고 불리우는 8강전에는 나가줘야 하는데, 이게 무슨 처참한 결과란 말인가?

올해 처음으로 "몰입 시청"을 해줬더니 스트레스만 안겨줬다.

이제 내 Bracket 은 엉망이 된 셈인데, 어제 날라온 메일에 따르면 현재 59위. 이젠 백등 밖으로 떨어지게 됐다.

아이팟 나노 하나 받아보나 했더만..ㅋㅋ

듀크 경기를 보고 있자니, 누구 말마따나 "헝그리 정신"이 부족한 애들이라고 밖에 할말이 없었다.

아직 어린 학생들이 주축이어서 그런지 감정의 기복도 심한 것 같고.

듀크 탈락의 여풍으로 이제 업데이트는 결승전 때나 해야될까보다.

대충 만든 내 브라켓

설정

트랙백

댓글

글

타임즈의 세계 대학 랭킹 발표

한국의 과기대가 미국출신 총장을 영입하고 테뉴어 심사에서 교수들을 대거 탈락시켰던 것은 "철밥통"을 깨뜨린 상징적인 의미가 있지만, 그 행위를 정당화하는 사례로 들었던 이른바 하버드의 낮은 테뉴어 통과율은 적절한 것이 아니었다.

미국의 유명 대학들은 이미 "검증된" 학자들을 독식하고 (서울소재 한국 대학들도 마찬가지고), 대다수 비정규직을 양산하는 체제로 움직이고 있기에 역설적으로 세계 랭킹에 오르는 미국 대학교육의 질이 전반적으로 떨어지고 있다는 불만이 나오고 있다는 사실도 함께 지적해야 옳았다. 테뉴어를 받는데만 혈안이 된 교수들이 강의에 신경을 안쓰고 외부강연, 자기 논문준비에만 혈안이 되어있고, 그에따라 미국의 사립대학 학생들은 갈수록 낮아져가는 강의의 질과 하늘 높은 줄 모르고 치솟는 학비에 오직 "랭킹"만 부여잡고 지내고 있는 것이 최근의 상황이다. 갈수록 졸업동문들 그리고 부잣집 학생들의 부모들의 관심을 사는데 혈안이 되고 있는 미국 대학들은 바로 이 랭킹을 올려줄 실질적인 힘이 "학연"에서 나온다고 믿고 있는 것 아니겠는가?

고등교육의 질은 단순히 한교수가 몇편의 연구논문을 양산해 내는가던가, 한편의 연구결과가 얼마나 인용되는지 하는 문제로 평가될 수 있는 것이 아니다. 교수는 가장 기본적으로는 가르치는 사람이 아니던가?

물론 분명한 것은 상위권을 이루고 있는 대학들의 도서관이나 여러 교육환경들이 다른 곳들보다 분명 나은 것은 사실이고 랭킹이 높은 곳에 몰려드는 기부금, 발전기금의 흐름을 어찌하긴 어렵지만, 고등교육을 대학의 기업화를 통해 해소하겠다는 서구적인(정확히는 미국적인) 사고자체는 분명 비판 받아 마땅한 것이다.

심지어 이 "랭킹"이라는 것이 발표되는 시기가 대개 서구의 신입생 입학지원시기와 맞물려 있고, 순위를 제외한 자세한 정보는 묻히는 상황에서 피상적으로 제공되는 이런 행위는, "블루칩"에 일단 투자하겠다는식의 교육시장의 주식시장화와 맞물리게 되는 것은 아닌가 싶다.

다시 돌아가면 랑시에르가 미테랑정부의 교육개혁정책에 대한 비판으로 "인간지성"의 해방이란 문제를 제기한 것 처럼, 한국 대학이 혹은 자신이 다니는 대학이 몇위인가가 중요하기 보다는 어떻게 "지성"의 전당으로써 대학의 자리를 다시 확보 할 것인가의 문제로 돌아가 볼 필요가 있어 보인다.

출처 "The Chronicle" Duke University

설정

트랙백

댓글

글

버마 혹은 미얀마 사태 항의 시위 at DUKE

다음날 소리 소문 없이 빨간 천은 사라졌지만, 전세계 민중의 지구적 투쟁은 여전히 어디서건 계속되고 있다.

개인적으로는 한국에서 버마민중의 투쟁을 광주민중 항쟁과 비교하는 몇몇 기사를 읽은 후에도, 왠지 모를 거리감을 떨쳐버리기 어려웠다. 아웅산 수지에 대한 내 스스로의 의구심이 아직 그대로 남아 있는 데다가, "민주화"가 "친시장 친미화"로 줄 곧 번역되는 동,남아시아 민주화운동 (네팔이나 인도등지의 마오주의자 투쟁등을 제외하곤)에 대해 느끼는 어떤 딜레마 때문인 것 같다. 생각해 보니 과거 "김대중"이나 "아키노"도 이런 식으로 독해가 되었지 않았을까 싶다.

인류학적으로도 버마인이 다수인 것은 사실이지만, 실제 버마에 거주하는 다양한 소수민족들을 생각한다면, 미얀마라는 국호 변경이 가지는 의미가 전혀 없다고는 말할 수 없는 것도 같다. 마치 전두환의 "정의사회구현"이나 "과외금지"라던지 "고교평준화"정책이 아무런 의미가 없다고 할 수 없는 것 처럼 말이다.

또 상대적으로 미 국방성이던 일부 전지구적 버마 민주화 운동 단체이건 구분없이 아이러니하게 동시에 고집하는 "버마"라는 호칭이 함의하는 바가 무엇일까하고 생각을 해보면 고개가 조금 갸우뚱 해진다. 한반도를 통틀어 "조선"이라고 불러야 하는 것이 만들어내는 비판기능과 정치적 함의의 딜레마가 겹쳐진달까?

물론 이 모든 것들이, "현실적 고통"과 "고뇌"에서 이탈한 학적 딜레마일 수도 있겠지만, 원거리에서 문제를 접근하는 다양한 방식이 존재할 수 밖에 없는 것을 생각한다면 조금 더 진지한 생각을 해볼 필요가 있는 것 같다.

사실 우리는 정작 "무엇"이 운동의 조건이 되고 있으며, 그 속에 얼마나 다양한 "복수적 투쟁"이 존재하고 있는지를 모르고 있는 것 아닌가? 단순히 "민주화"라는 담론 하에서 어떤 운동과 상황을 이해하려는 시도가 갖는 위험성은 한국의 민중투쟁에서도 드러나는 사실 아니겠는가? 모든 투쟁을 동질화 하려는 시도는 그것이 보수적이건 진보적 외피를 입고 있던 정치적 전유의 한방식일 뿐이란 생각도 든다.

어제 신문에서 미얀마(버마)의 통행금지가 풀렸고, 그것이 실질적인 투쟁의 종료(진압 성공)를 의미하는 것으로 보도하는 기사를 보았다. 한편, CCTV 9 에서 생중계된 중국 공산당 중앙위원회 보고 기자회견에서는 노르웨이 기자가 버마사태에서 중국의 역할에 대한 국제적 비난여론이 들끓고 있고, 내년 올림픽을 보이콧 하려는 움직임이 있다며 질문인지 협박인지 모를 질문을 했다. 여전히 상황의 복잡성을 단순화를 통해 이해하기엔 무리가 있다. 그런데 한국이 88올림픽 할때 외신들의 "개최지 변경"이라는 논리는 오히려 국내에서 성장하고 있던 학생운동 , 노동운동을 탄압하는 논리로 전도되었던 역사도 있는데...

첨언: 저 "빨간 천"은 뭐라고 부르는 것 일까? 미얀마(버마)에 이리 무지해서야.

내 주저함은 어찌보면 당연할 듯.

(핸드폰 U-600 촬영)

설정

트랙백

댓글

글

개강! Michael Hardt's Contemporary European Thoughts

방학숙제 안하고 개강한 학생에게 개강은 두려움이다. 깔끔한 시작은 언제나 가능한 기획이 될 것인가?

이번 학기 첫 수업은 마이클 하트의 동시대 유럽 사상이었다. 프레드릭 제임슨 옹의 자본론 강의와 무딤베옹의 지식의 고고학 강의 중에서 하나를 들을까 계획을 했었는데, 난데 없이 TA 수업 시간이 화요일 목요일 오전으로 잡히는 바람에 두 옹의 "강의"는 포기할 수 밖에 없게 됐으니 아마도 하트의 이 "세미나" 수업을 선택의 여지 없이 듣게 될 것 같다. 처음 입학했을때 동시대 이탈리아 사상 강의를 무엇보다 듣고 싶었었는데, 그땐 과의 집답회 시간과 겹치는 바람에 포기했었다. 어쨌든 하트와 다시 공부할 기회를 가지게 됐다.

강의계획서를 보니 이번 학기에는 Laclau, Zizek, Badiou, 그리고 Rancière 의 사상들을 살펴보는 것으로 짜여져 있는데, 하트의 개인적인 생각에는 이 동시대 "잘나가는" 사상가들을 통해 1. Revolution 의 개념을 Authority 와 Hegemony 의 관점과 더불어 사고할 때 발생하는 문제들을 고찰해보고, 2. 이 사상가들의 논지와 Marxism 과의 관계를 분별해 내며 3. Multiplicity 와 Democracy 의 문제를 살펴보는 것이 필요하지 않을까 싶단다.

사실 지젝을 제외하고는 내가 직접 읽어본 것이 거의 없는 사상가들인데, 라클라우는 하트와 네그리의 제국 비판으로 이름은 좀 들어봤었고, 그런식으로 이름만 들어본 학자들이니 당장 그의 기획에 대해 별다른 판단을 해볼 만한 것은 없다. 다만 하트 스스로도 말했듯 한 라인에 놓기 힘든 랑시에를 제외하면, 나머지 세명은 다들 psychoanalysis 와 political analysis 의 동조에 그 이론적인 기반을 두고 있는 바 그러한 기획들의 가능성과 한계들을 살펴보는 기회가 될 듯은 싶다.

Alain Badiou |

Ernesto Laclau |

Ranciere |

세명은 생긴 것도 다 인텔리처럼 생겼는데, 하트 수업 첫시간에 항상 듣게 되는 아카데미 뒷담화를 펼쳐놓아 보자면 이렇다.

바디우는 들뢰즈와 한 철학과에서 일한 적이 있는데, 항상 들뢰즈와 함께 연구를 해보고 싶어 했단다. 그런데 들뢰즈는 바디우를 거들 떠도 보지 않았는데, 바디우가 몇통의 편지를 들뢰즈에 보내 자신의 진지한 존경과 구애를 표명하였음에도 들뢰즈는 살아 생전 단 한번도 답장을 써본 적이 없다고 한다. 결국 바디우는 들뢰즈 사후 들뢰즈에 관한 책을 저술하는데, 그 책이 The Clamor of Being 이다.

랑시에는 알튀세의 제자였는데, 알튀세의 많은 제자 중에서 가장 먼저 스승에게 반기를 든 Rebel 이었단다. 스승의 그림자도 안밟는다는 동양적 정서에서는 매장되고도 남을 일일텐데, 적어도 그는 혁명에 관해 진지한 클래식한 학자라고. (하트는 요즘 "뜨는 다른 이들"과 랑시에의 차이를 강조했으나 어쨌든 자신의 수업 내에 통합시켰다.)

라클라우. 현재 담론지형에서 하트와 어찌보면 가장 적대적인 위치를 점하고 있는데, 하트와 한 컨퍼런스에서 부딪쳤을 때, 그러니까 하트가 당신의 사상내에서 헤게모니나 권위와 같은 것이 점하는 자리는 논리적 모순의 자리가 아니냐고 했다는데, 라클라우왈 "그러니까 당신은 Ego 와 Ego_Ideal 를 구분할 줄 모르고 이해 못하기 때문이라고" 하트의 정신분석학적 무지를 질타했단다. 공부하는 사람들에게 "네가 공부안해서 그렇다"는 류의 지적이야 말로 되돌릴 수 없는 상처를 남긴다.

자세한 내용은 내가 아직은 알 수도 없고 별로 알고 싶지 않지만, 하트는 그 일화를 언급하면서 자기는 Unconsciousness 같은 개념에 전혀 동의할 수 없다고 하더군. 그러면서 잠정적으로 자기는 라클라우의 문제가 Psychoanalytic truth 와 political truth 를 동일시하는 데 있지 않은가 싶다고, 프로이드가 진정 정치적인 진보성을 가진 이론을 제창했는지는 여전히 의심스러울 따름이라고 코멘트를 했다.

가십으로써 가장 재밌었던 뒷담화는 역시 라클라우와 지젝의 관계였는데, 라클라우는 아르젠티나 출신이고 마치 슬라보예 지젝이 슬로베니아의 대표 철학자로 간주되 듯, 라클라우도 아르젠티나의 "국가 철학자"의 지위를 유럽에서 얻어가고 있는데..... 아! 충격.. 지젝이 아르젠티나 젊은 모델과 결혼하고 아르젠티나를 주무대로 활동 중이란다!!!!!

Zizek |

Zizek's wedding |

라클라우는 그렇다 치고, 지젝은 이게 무슨 입 안다물어지는 가쉽인가??? 아무리 깜찍한 지젝이라고 할지라도, "결혼"을? !!! 그것도 젊은 모델과? (구글한 정보에 따르면, 그녀는 과거 속옷 모델로 활동했었던 경험이 있고, 지젝을 만날 당시엔 대학원생이었단다. 그녀의 아버지는 라캉주의 정신분석학자)

Love is Evil 이라던 지젝은 어디 갔는가? 이런 가쉽을 이제서야 알게되다니!!!

개인의 삶이란 역시나 예측 불가능한 Spontaneity 로 구성되는 것이란 말인가???

어쨌든 개강이다! 두통과 씨름의 시간이다!

설정

트랙백

댓글

글

Sadistic ? Too vulnerable.

왜 그럴까? 왜 그럴까? .... 이런 질문이 반복되기 시작하면, 어떤 일반적 추상이 반복을 통해 만들어지고 있다는 것이다.

레베카의 마지막 수업에서 기말 페이퍼에 관한 그룹 워크샵을 하는데, 내 코멘트가 끝나자마자 갑자기 로리엔이 펑펑 울기 시작했다. 처음엔 내 코멘트가 부당하다고 느끼는 줄로만 알았는데, 조금 지나니까 그 이상이다.

결국 자기글이 말이 안된다는 것 아니냐고, 너네들이 괜찮다고 했던 것-미국에서는 다들 처음에 부드럽게니까-은 거짓말 아니었냐며 서럽게 울어버린 것이다.

나는 당황스러웠고, 내가 큰 잘 못을 한 것 같은 상황이 무척이나 부담스러웠다.

로시오와 아리엔이 수습에 나섰고, 로리엔은 얼마 후 안정을 되찾았으나, 나의 황당함은 여전히 남게 되었다.

전에도 한번 썼지만, 내 영어가 짧아 전후좌우 다 짜르고 요점만 간단히-이마저도 버벅거리지만-하다 보니 내 말투가 대단히 위협적으로 들리는 것은 나도 이해를 하겠다.

말도 못 하는게 자기 글에 문제를 제기한다고 생각하니 더 비참해 질 수도 있겠다. 입장 바꿔 생각해보면, 한국의 대학원에 유학 온 동남아 학생이 문법에도 잘 안맞는 말들을 늘어놓으면서, "네글은 좀 문제가 있다"고 한다면 얼마나 많은 한국의 대학원생들이 진지하게 그 코멘트를 받아 들일지는 뻔하다고 볼 수 있으니까 어쩌면 내가 도발을 한 것일 테다. 그래도 어쩔 것이냐, 천성이 그런데. 내가 무슨 봉건 왕조체제, 식민지 체제에서 공출 당해 온 사람도 아니고, 말은 못 해도 몸이라도 써주고 얼굴 근육이라도 움직여가면서 느낌을 전달해 주는 것이 그래도 일정하게는 동료의식이라고 생각을 했는데 그게 가끔은 아닌지도 모르겠다는 생각이 든다.

사실 내가 이른바 북아메리카 여인네들을 "울린" 것은 이번이 처음이 아니다. 98년에 캐나다에 있을 때, 학원의 여선생이 너무나도 정신이 없어보여서 수업시간에 좀 문제를 제기했더니-내 딴에는 다른 애들을 대변했다고 생각했는데-그 여선생 갑자기 강의실을 뛰쳐나가 학원 화장실에서 건물이 무너져라고 소리를 지르면 꺼이꺼이 울어댔다. 그때의 민망함은 이루 말 할 수 없었고, 나는 자의반 타의반으로 전반을 하지 않을 수 없었다.

그리고 작년에는 과 동기로 부터 위협적이란 소리를 들었고, 오늘은 또 한 여자가 나 때문은 아니겠지만, 내말 다음에 어쨌든 울기 시작했다.

이렇게 쓰면 무슨 내가 새디스트 정도 되는 것 같은데, 난 별로 그런 SM 플레이 관심없다.

어쨌든 이 북미의 여인네들과 나의 묘한 관계는 내 입장에서 보면 그녀들의 비정상적 자기방어 감각과 내 어이없는 영어의 충돌이라고 말할 수 밖에 없다.

귀에 못이 박히게 들었지만, 나는 더더군다나 미국식 립서비스, 사기진작 (Encouraging 을 뭐라고 해야하지?) 방식의 비판과 코멘트에 익숙하지 않을 뿐만 아니라 저항감조차 가지고 있다.

아닌 것을 아니다고 말하지 못하는 비정상적 소통관계는 사실 서로를 좀 먹는 것 아니겠는가?

물론 백배 양보해서 그러한 미국식 배려와 칭찬, 그리고 북 돋아주기는 개인에대한 무한한 신뢰를 표현하는 에티켓으로도 이해는 할 수 있다. 그러나 비판은 인신공격은 아니지 않는가? 무지는 비웃어도 사람은 비웃지 않는 것이 내 입장인데 좀 처럼 그러한 구분선을 상대방에게 전달할 자리는 없나 보다.

네 글에 이런저런 문제가 있다고 하는 것, 이러한 이론들을 한번쯤 고려해 볼 수 있지 않느냐고 말하는 것, 그렇게 생각하는 것은 이러저러한 문제가 있다고 말하는게 도대체 무슨 삶의 "낭심"을 걷어찬 반칙을 한 것이라고 그러는 것일까?

환장할 저녁이다.

** "그녀들"이라고 범주화 시킨 것이 부당하고 골속에 박힌 섹시스트적 발상이겠지만,

뭐 또 "탈마초"적 "건강함"이 여기서 문제이진 않은 것 같다.

RECENT COMMENT